한국형 A/S? 삼성전자는 야스다병원처럼 'USER 책임'지려나

[위장하도급③] 지분100% 삼성전자서비스 통해 이익, 책임은 나몰라라?

[프라임경제] 삼성전자서비스, 그리고 LG유플러스와 SK브로드밴드의 서비스센터 문제에 대한 관심이 뜨겁다. 이는 이들 서비스사에 연관을 맺고 있는 각 협력업체들에 고용된 서비스인력(A/S 기사들)이 하청업체(협력업체) 소속이냐 사실상 근로의 지배관리를 받는다는 점에서 원청에 속하는가의 논쟁이다.

앞서 두 기사에서 보듯, 일본과 우리나라 노동법학과 판례를 근로자성을 인정하는 데 있어 엄격한 해석논리에서 사실상의 상당한 관리감독을 기준으로 하는 쪽으로 걸어왔다. 이런 점에서 원청에서 계속 PDA 등으로 업무지시를 하거나, 각종 관리를 옥죄는 상황은 대체로 원청에서 직접 고용한 것이나 마찬가지라고 볼 여지가 크다.

또 하도급사업주가 법적으로 독립된 인격을 갖고 있다(법인격이 있다)고 하더라도 실제적으로 몇 가지 경우에는 원청 지배하에 있는 것으로 봐야 한다는(여기서는 '**서비스사'에서 직접 지배) 논리까지 개발돼 있다는 점은 일본 판례의 성과물이라고 할 수 있다.

그런데 비단 삼성전자서비스의 하청업체 소속 기사들이 삼성전자서비스에서 직접 책임을 져야 할 인력이냐를 따지는 데 그치지 않고, 아예 그 윗선인 삼성전자서비스와 삼성전자에서도 같은 논리를 적용해 최종 책임을 삼성전자에 물을 수 있는지도 검토할 필요가 있을 것이다.

일본 판례 중에 야스다병원 사건은 병원과 가사돌보미 소개소, 소개소에서 파견된 노동자간의 관계를 구성한 경우인데, 여기서는 해당 소개소가 전적으로 병원으로부터 인적구성과 출자면에서 지배되고 있다는 점을 중요하게 판단했다.

또 일본 판례에서는 한 회사의 업무 외에 실질적으로 맡아 수행한 바가 실상 없는 하도급업체에 대해 실질적 법인격을 인정하는 데 부정적인 경우가 있다. 이 논리를 쓰면, '삼성전자서비스와 삼성전자서비스 협력업체'와의 관계를 따질 때 가장 유용하겠으나, 삼성전자서비스 자체도 삼성전자에 대해 같은 구조로 매여있는 비실질적 구조라고 볼 수 있다.

마지막으로 100% 삼성전자서비스 지분을 삼성전자가 갖고 있는 점도 일본 판례에서 안 좋게 보는 조직의 의존성 여부 판단 기준에 걸린다.

|

||

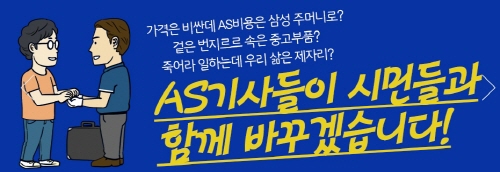

| 삼성전자서비스의 하청업체 근무자들이 노조를 설립하면서 삼성전자서비스에 책임을 묻고 나섰다. 하지만 이 상황에서 최종 책임을 한국형 A/S 이익을 거둬온 실질적 보스인 삼성전자에 직접 물을 수 있을지 논의하는 게 가능한지 추가 문제를 검토할 필요가 있다. ⓒ 삼성전자서비스노조 | ||

결국 삼성전자서비스 자체도 삼성전자에 딸린 허수아비로, 삼성전자서비스와 삼성전자서비스 하청업체 구성원간의 실질적 고용 인정 여부 논란은 결국 삼성전자가 모든 책임을 져야 하는지로 귀결된다고 못 볼 바 아니다.

◆삼성전자서비스에 책임을 지울 것인가까지만 판단해라?

물론 의견에 따라서는, 삼성전자서비스의 협력(하청)업체에 소속돼 있음에도 삼성전자서비스의 실질적 관리를 받는가 여부가 주된 쟁점이므로, 삼성전자서비스와의 묵시적 근로관계 인정까지만 다투면 되는 것이라고 할 수도 있다.

하지만 일본 학설 중에 鎌田耕一 교수의 user 책임론을 보면, 근로자는 본래 자신의 사용자에게 청구할 권리의 일부를 제3자인 도급사용자에게도 '연대해' 물을 수 있다고 한다.

그런데 삼성전자는 삼성전자서비스를 이용해 막대한 이윤을 거두며, 이는 소비자에게 과도한 A/S 비용을 지우고 노동자에게 낮은 임금을 주는 데서 얻는 것이라는 의심을 받고 있다. 그런 점에서 특히 user 책임론을 적용하면, 삼성전자는 최종적으로 연대해 서비스센터 하청 직원들의 반발을 책임질 필요가 있다.

삼성전자의 A/S 정책과 이중도급이 소비자에겐 과도한 AS비용 부담을 지우고, AS노동자에겐 낮은 임금을 지급하는 방식으로 년 1조원 이상의 이윤을 챙기고 있다는 분석은 사회진보연대 부설 노동자운동연구소에서 지난 2013년 겨울 냈다. '최종범 조합원 죽음을 통해 본 AS 노동자들과 소비자의 이중 피해 실상과 개선방안' 보고서는 삼성전자는 2012년 제품 가격에 방문서비스 등의 비용을 포함시켜 약 1조7000억원을 '한국형 A/S비 명목으로' 소비자로부터 받았던 것으로 추정된다. 하지만 이중 6000억원만 실제 A/S를 위해 지출했다. 다른 나라에는 없는 이익이 한국에서만 1조원 이상 발생한 셈이다(보고서는 언론 보도를 통해 분석한 삼성전자 제품의 국내외 가격차, 삼성전자가 해명한 보도자료 등에서 A/S비용을 추산했다).

◆삼성전자, 한국형 A/S라는 미명 하에 거둔 돈으로 연대 배상해야

보고서는 "삼성전자서비스가 형식적으로는 삼성전자 제품 A/S를 총괄하지만 소비자로부터 AS비용 대부분을 받는 곳은 삼성전자"라고 지적한다. 또 "한국에서 삼성전자는 일반적으로 제품가격에 포함되는 무상수리비(워런티) 외에도 방문서비스를 제공한다는 이유로 추가적인 A/S비를 제품 가격에 포함시키고 있다"고 지적했다. 같은 제품도 미국보다 한국에서 비싼 이유다.

사정이 이렇다 보니, 결국 부당한 이익을 최종적으로 거둔다고 의심받는 삼성전자 역시 삼성전자서비스와 같이 책임을 연대할 필요성이 존재한다고 하겠다. 이 같은 논리는 앞으로 더 정교하게 다듬을 필요가 있는데 노동법 영역에서만이 아니라, 경제학적으로도 한국형 A/S라는 거품을 빼 우리 경제 전반에 되돌린다는 차원에서도 그 필요성은 존재한다고 하겠다.

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토] 유안그룹](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20251251/art_716774_1766021723_245x140.jpg)