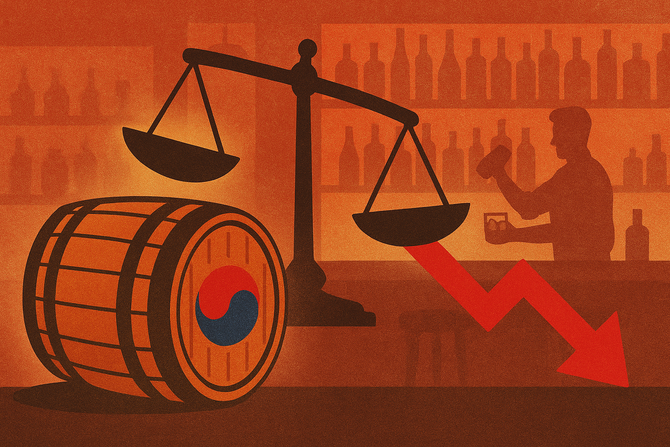

[위기의 K-위스키②] 하이볼은 떴는데, 국산 못 뜬 이유

'만들수록 적자' 세제·숙성·브랜딩의 불균형

이인영 기자

| liy@newsprime.co.kr |

2025.11.05 09:50:51

[프라임경제] 하이볼 열풍으로 국내 위스키 시장이 1조원 규모를 넘어섰다. 그러나 국산 위스키는 정작 성장세에 올라타지 못하고 있다.

표면적으로는 브랜드 경쟁력 차이처럼 보이지만, 실제로는 △종가세 체계 △숙성 인프라 △브랜딩·문화 서사 △정책 지원 등 산업 생태계 전반의 불균형이 구조적 원인으로 지목된다.

◆"국산이라 싸다"는 옛말…숙성의 시간도 '사치'에 가깝다

국산 위스키는 출고가 기준으로 세금이 매겨지는 종가세(ad valorem) 체계를 따른다. 주세 72%에 더해 교육세(주세의 30%), 부가세 10%까지 붙는다. 출고가 1만원 제품에는 세금만 약 7200원이 붙는 셈이다.

ⓒ 챗GPT 생성 이미지

한 업계 관계자는 "소비자가 6만원짜리 위스키를 사면 절반 가까이는 세금"이라며 "국산은 숙성 설비 투자 비용까지 포함돼 원가율이 수입품 대비 더 높다"고 설명했다. '국산은 저렴하다'는 공식은 이미 깨진 지 오래라는 의미다.

국내는 오크 숙성 2년 이상이면 위스키 명칭 사용이 가능하지만, 소비자 기대는 이미 '3년 이상 숙성'에 맞춰져 있다. 문제는 이 숙성 기간을 버티는 자본력이다.

국내 다수의 증류소는 연간 생산량 수천~1만병 수준으로, 장기 숙성을 진행할수록 재고가 그대로 비용으로 묶인다. 여기에 숙성창고는 방화·안전·환경 규제와 보험사의 고액 보증료 요구가 겹쳐 창고 자체가 진입장벽으로 작동한다.

결과적으로 많은 브랜드가 해외 원액(OEM)을 블렌딩해 국산으로 판매하는 구조가 이어진다.

또 다른 관계자는 "국산 위스키의 문제는 품질이 아니라 시간을 버틸 체력"이라며 "국가 단위 숙성창고 단지나 장기 숙성 펀드가 필요하다"고 강조했다.

◆K-위스키는 '무엇을 대표'하는가

글로벌 브랜드는 테루아(산지·기후·토양), 증류 철학, 음악·바 문화 등을 서사화하며 감성 마케팅을 쌓아왔다. 반면 국산 위스키는 '외산처럼 보이려는 국산' 이미지에 머무는 경우가 많다.

하이볼 메뉴가 늘어도 국산 위스키가 메인으로 오르는 사례는 드물다. 시장 성장이 국산 존재감 확대로 이어지지 않고 있다는 의미다.

주류업계 관계자는 "한국은 막걸리·소주 문화는 강하지만, 위스키는 감각적 경험과 취향 공유 문화가 부재하다"며 "K-위스키가 '어디의 맛인지' 정체성을 제시하지 못하고 있다"고 말했다.

정부는 최근 프리미엄 증류주 육성 논의를 통해 위스키·브랜디를 전통 증류주 생태계 일부로 포함하는 방안을 검토하고 있다.

그러나 지금까지 정책 지원은 탁주·과실주·청주 중심이었고, 위스키는 '기호성 사치주류'로 간주돼 연구·개발(R&D)·수출 지원 등에서 배제돼 왔다. 업계는 "면허 완화만으로는 부족하다"며 세제 개편·숙성 기반 조성·브랜드 서사 지원이 병행될 때만 산업이 성장할 수 있다고 강조한다.

아울러 편의점·외식업계는 하이볼 전용 제품을 대거 출시하고 있지만, 다수는 수입 원액 기반 PB 상품이다. 이에 전문가들은 현재 상황을 이렇게 진단한다. "국산 위스키는 '제품'은 있으나 '산업'은 없다."

국산 위스키가 자리잡기 위해서는 △증류소 △숙성 인프라 △관광·체험 공간 △유통·브랜딩 생태계를 통합한 '한국형 위스키 밸리' 구축이 필요하다는 데 의견이 모인다.

- 관련기사

- - [위기의 K-위스키①] 위스키 전쟁, 누가 시장을 지배하나 (2025/11/03)

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토]](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20251250/art_716010_1765500157_245x140.jpg)