[프라임경제] 바이든 미국 행정부가 출범한 이후 지난 18일, 정의용 외교부 장관과 서욱 국방장관이 토니 블링컨 국무장관과 로이드 오스틴 국방장관과 함께 외교·국방 장관회의를 개최하면서 한미동맹의 상호보완적 미래지향적인 협력 증진과 북한 핵·탄도미사일 문제가 동맹의 우선 관심사임을 강조했다고 밝혔습니다.

10년 전에도 북한의 비핵화에 공동 입장을 밝힌 사례가 있었죠.

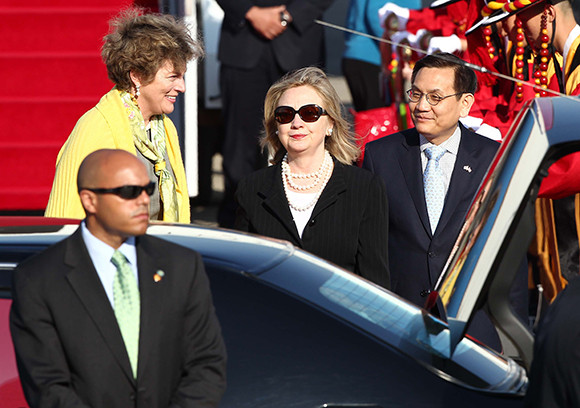

2011년 4월16일, 힐러리 클린턴 당시 미국 국무부장관이 방한했으며 김성환 당시 외교통상부 장관과의 회담을 가졌다. ⓒ 연합뉴스

당시 우다웨이 당시 중국 외교부 한반도사무 특별대표가 김계관 당시 북한 외무성 제1부상과 만난 후 남북대화, 북미대화, 6자회담 순으로 3단계 대화 제의를 한 것에 대해 양국 모두가 긍정적인 반응을 보이면서 북한이 비핵화를 위한 구체적이면서 책임지는 행동을 해야 가능하다는 것을 표명한 것이죠.

당시 합의에서 김 당시 장관과 클린턴 당시 국무부장관은 한미FTA 조기 비준, 전시작전권 전환, 주한미군 기지 이전 등에 원활한 진행을 하기로 했고 이후 차관보급 회의 등을 개최하기로 결정했습니다.

이어 2007년 이후로 성사되지 않았던 6자 회담이 다시 열릴 것이라는 기대감도 줬지요. 그러나 2011년 말 김정일 전 국방위원장이 사망하고 김정은 북한 국무위원장이 정권을 잡으면서 핵 개발이 재추진됐죠.

박근혜 전 대통령은 2015년 당시 중국서 열린 열병식에 참석하면서 비판을 받은 바 있다. ⓒ 연합뉴스

이후 문재인 정부가 출범하면서 평창올림픽 개최, 판문점 선언, 제3차 남북정상회담 등 남북관계 개선을 위한 노력을 지속해 왔습니다. 그러나 하노이 회담 결렬 당시 북한은 우리나라가 중재하면서 나온 얘기와 다른 내용을 하고 있는 것으로 인식하면서 우리나라가 미국을 설득할 수 없다고 판단했고, 이후 SLBM 발사 시험, 고농축 우라늄 생산 및 핵 프로그램 지속 등 비핵화를 하겠다는 말과 다른 행보를 보여주고 있습니다.

또한 미국도 1992년 북미 수교 거절 후 1차 핵위기 발생 사례부터 1994년 한미 제네바 합의 당시 비핵화를 위해 제안한 핵 사찰에 관해 북한이 거절한 사례를 기억하도록 한 계기가 되면서 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관이 회고록을 통해 2019년 정상회동 당시 문재인 대통령의 참석을 원치 않았다고 주장하는 일도 생겼죠.

애브릴 헤인스 미 국가정보국 국장은 미 상원 정보위원회 청문회에서 북한의 도발을 경고했다. ⓒ 연합뉴스

미국 내에선 청해부대 파병, 이라크 전쟁 당시 비전투 대민지원 병력 파병 등을 통해 최소한의 예우는 해줬다는 노무현 정부와 비교해서, 현 정부인 경우 한미동맹의 성과를 무시하는 듯한 태도를 가져 부담이 있다는 평이 나오고 있습니다.

또한 △북한전 중계 무산 △남북공동연락사무소 폭파 △연평도 해역 공무원 피격 등 사건들에 관해 북한이 사과 등을 하지 않았고, 유엔이 우리나라에게 북한 인권 문제에 대해 적극적으로 나설 것을 촉구하고 있습니다. 이어 일본정부도 우리나라를 배제하고 미국에 통보했다고 사과하면서 우리나라의 국제적 입지가 이전보다 더 좁아진 것은 아닌지 우려할 수밖에 없는 실정입니다.

그렇기에 출범 당시에 내세웠던 한반도 운전자론을 포함해서 구상하고 있는 외교 스탠스를 재검토해야 합니다.

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토]](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20251250/art_716010_1765500157_245x140.jpg)