[카드뉴스] 로봇저널리즘은 빌런 아니면 사이드킥?

야알봇 비롯 로봇기자 본격 등판… '기레기' 설 곳 없을지도

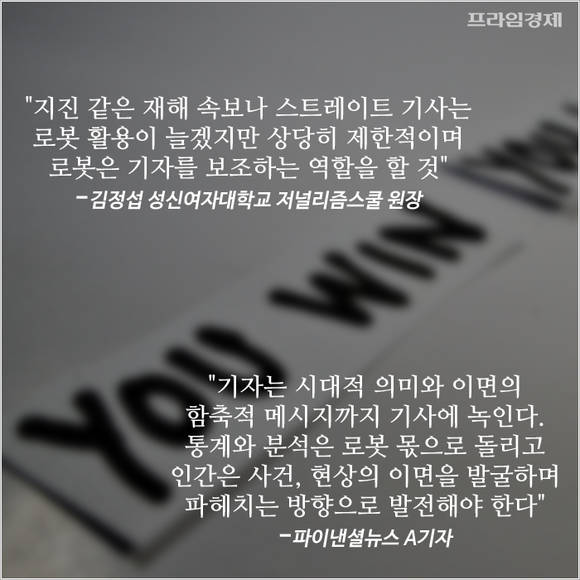

[프라임경제] 바둑천재 알파고, 투자고수 로보어드바이저에 이어 언론계에도 로봇기자가 본격 등판했습니다. 정해진 틀(프레임워크)에 따라 로봇이 자동으로 기사를 쓰는 로봇저널리즘은 당장 기자들의 입지를 위협합니다.

2010년 영국 가디언은 로봇을 활용한 주간지 'The Long Good Read'를 약 2년간 발행하는 시험을 거쳐 현재 미국에서 발행되는 월간판 기사의 편집장을 로봇이 담당합니다. 편집장은 어떤 기사를 주요면에 올릴지 결정하는 언론사 최고 보직입니다.

AP통신은 작년 7월부터 기업 실적기사를 로봇에 일임한데 이어 올해 3월부터는 스포츠 기사 일부와 날씨 등도 로봇 손에 맡겼다고 하네요.

올해 국내 언론사에도 로봇기자가 채용돼 뛰고 있습니다. 국내 1호는 지난해 서울대 HCI+D랩 이준환 교수팀이 개발한 기사 알고리즘 로봇 '야알봇'입니다. 국내 프로야구 경기 요약 기사를 페이스북을 통해 제공하며 그의 형제 격으로 파이낸셜뉴스가 올해 1월부터 지난달까지 선보였던 'IamFNBOT'은 주식시황과 공시뉴스를 생산했습니다.

야알봇의 기사는 묘사와 표현력이 돋보이고 문장도 매끄럽다는 평가를 받았습니다. 개발팀 김동환 HCI+D랩 연구원은 '100명에게 100가지 기사를 써주는 게 연구목표'라는데요. 로봇기자를 활용하면 100% 개인 맞춤형 뉴스 제작이 가능하다는 얘기입니다.

언론사와 뉴스 소비자에게 로봇기자는 기회입니다. '김영란법'에서 자유롭고 오탈자, 오보를 내지도 않으니까요. 기자 상당수는 로봇에 밀려 다른 직업을 찾아야 할지도 모릅니다.

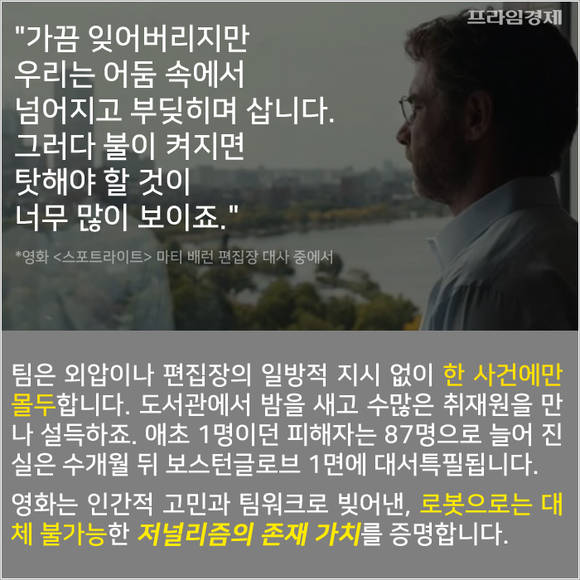

로봇기자는 분명 인간을 일부 뛰어넘었습니다. 그러나 기자의 역할이 단순한 사실전달이나 사건보도에 그치는 것은 아닙니다. '기자'가 해야 하며 '인간'만 할 수 있는 언론의 사명은 여전히 로봇저널리즘의 영향력 밖에 있습니다.

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토] 제헌절 맞이하는 국회…공휴일 재지정될까](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20250729/art_696029_1752453194_245x140.jpg)