IRA의 역설…배터리 3사, LFP시장 진출 운 띄운 이유

세부 지침에 LFP 기술 규제 부재…2030년 전기차 81% 중저가 모델 전망

전대현 기자

| jdh3@newsprime.co.kr |

2023.04.21 08:39:42

[프라임경제] 국내 배터리 3사가 리튬·인산·철(LFP) 배터리 시장 진출 운을 띄웠다. 그간 중국이 독식했던 LFP 배터리 시장에 발을 들이면서 한국과 중국의 배터리 패권 경쟁이 심화될 전망이다.

이같은 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)의 결정에는 미국 인플레이션감축법(IRA)이 배경으로 자리한다. 중국 견제를 목적으로 제정된 IRA에 정작 LFP 기술에 대한 규제가 담기지 않았기 때문이다. 호재로 작용할 것으로 예상했던 IRA가 역설적이게도 국내 업체들의 입지를 좁히고 있다는 평가가 나온다.

◆보급형 전기차 확산…저가형 배터리 각광

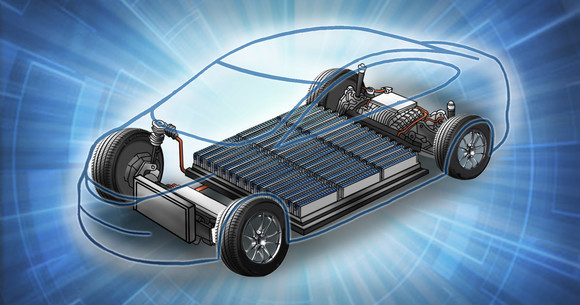

LFP 배터리는 니켈 기반 배터리에 비해 생산비용이 30% 저렴하고 높은 안정성과 빠른 충전 속도를 자랑한다. 그러나 에너지밀도가 삼원계(NCM) 배터리의 60% 수준에 불과하고 저온에서 주행거리가 감소한다는 단점 탓에 저가형 배터리라는 인식이 강했다.

이에 중국이 배터리 업체 닝더스다이(CATL)를 필두로 LFP 시장을 장악해 기술 격차를 벌려왔다. 그럼에도 미중 패권 경쟁의 불확실성과 낮은 에너지 밀도로 LFP는 한계가 뚜렷할 것이라는 평가를 받아왔던 것이 사실이다.

LFP 배터리가 저렴한 가격을 앞세워 글로벌 완성차 업체들의 눈길을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스

그러나, 이번 IRA 세부지침 공개와 함께 대내외 불확실성 확대로 미국 현지 자동차 업체마저 잇달아 LFP에 눈독을 들이고 있다. LFP의 최대 장점인 '가격' 때문이다. LFP는 NCM보다 15배가량 저렴하다.

전 세계 완성차 업체들이 전기차 보급형 모델을 출시하면서 저가 경쟁이 본격화하고 있다는 점에서 LFP 수요는 더욱 늘어날 전망이다.

글로벌 시장조사업체 EV볼륨즈에 따르면 오는 2030년 글로벌 전기차 시장은 △프리미엄 제품이 19% △볼륨 제품 66% △저가 제품 15%로 중저가 제품이 81% 수준을 차지할 것으로 관측하고 있다.

실제로 테슬라, 포드 등 미국 주요 완성차 회사들도 가격을 낮추기 위해 LFP를 관심있게 들여다보고 있다.

CATL은 포드와 손잡고 미국 시장에 진출했다. 포드는 배터리 기술과 부품 등은 CATL로부터 조달받고 35억달러를 투입해 미시간주에 전기차 공장 건립을 추진한다. CATL이 지분을 보유하지 않고, 기술료만 받아 가는 형태다.

중국 푸젠성 닝더시 CATL 건물. ⓒ CATL

미국 기업이 중국 등 외국의 우려되는 기관과 미국 내 합작 법인을 설립할 경우에 대한 명시적 규정이 없다는 점을 이용한 것이다.

차세대 4680 원통형 배터리를 주력으로 삼겠다던 테슬라도 CATL과 손잡고 텍사스에 공장 설립을 추진하고 있다. 또 테슬라는 지난달 1일 저가 전기차트럭과 소형차에 LFP 배터리를 도입하겠다고 공식 발표했다. 테슬라가 도입할 LFP도 계속 늘어날 것이라는 얘기다.

아울러 한계로 여겨졌던 에너지 밀도 또한 개선되는 모습을 보이면서 기류가 크게 변하고 있다. 기존 LFP의 기존 에너지 밀도는 ㎏당 140~160Wh 수준이었는데, 큰 폭으로 상승했다.

이안나 유안타증권 연구원은 "올해 LFP 셀 에너지 밀도는 ㎏당 230Wh까지 올라왔다"며 "내년에는 260Wh 수준도 기대해볼 수 있다"고 내다봤다.

◆"사업다각화…NCM도 투자 병행"

국내 배터리 3사도 LFP 배터리 개발에 착수했다. 저가 제품에 대한 수요가 점차 늘어나는 만큼 이에 대응해야 해서다.

가장 적극적인 행동에 나선 곳은 LG에너지솔루션이다. LG에너지솔루션은 최근 애리조나 공장에서 LFP 배터리를 만들 계획이다. 올해 LFP 에너지저장장치(ESS)를 출시하고, 2025년까지 배터리를 생산한다는 계획이다.

나아가 LG에너지솔루션은 각형 LFP만 만들고 있는 CATL과 차별성을 두기 위해 파우치형, 원통형 등 다양한 폼팩터로 구현하는 방안도 고려 중인 것으로 알려졌다.

SK온은 지난달 인터배터리 2023 행사에서 LFP 배터리 시제품을 최초 공개했다. 삼성SDI역시 LFP 배터리에 관심 있는 고객사와 LFP에 들어가는 소재와 화학구성 등에 대한 협의를 진행 중이다.

SK온이 지난 3월 인터배터리 2023 행사에서 LFP 배터리 시제품을 최초 공개한다. ⓒ 연합뉴스

국내 배터리 3사 모두 LFP 배터리를 실제 수주하기까지는 최소 2년 이상의 시간이 필요할 것으로 전망된다. 경쟁력 제고를 위해서라도 기존 LFP와 차별화된 제품을 내놔야 해서다. 설비 구축부터 사업 방향을 구체화하기 위해서는 다소 시간이 소요될 것으로 보인다.

업계 관계자는 "배터리 3사의 LFP 진출은 사업다각화를 통한 경쟁력 확보 차원이다"라며 "주력 사업인 NCM 역시 지속적인 투자를 병행할 것으로 전망된다"라고 말했다.

이어 "중국 배터리 탑재 차량이 보조금 대상에서 제외되더라도 배터리가 저렴하다면 제조사들은 LFP를 탑재할 것이다"라면서도 "다만 제조사들이 3750달러를 포기하고 LFP 선택할지에 대해서는 가격 정책 등의 고민이 제반될 것으로 보인다"고 덧붙였다.

ⓒ 프라임경제(http://www.newsprime.co.kr) 무단전재 및 재배포금지

![[포토]](https://www.newsprime.co.kr//data/cache/public/photos/cdn/20251249/art_714684_1764744794_245x140.jpg)