임경오 기자 기자 2005.11.26 12:55:59

[프라임경제] 1920년대 미국은 급격한 기술발전과 산업발달로 인해 소비가 확대되면서 경기가 급상승했다.

'포호하는 1920년대(The Roaring Twenties)'란 영화의 포스터. 당시 잘나가던 20년대를 소재로 그린 영화로 1939년 제작됐다.

은행에서 대출받은 자금으로 소비재 구입에 지출하는 한편 빌린 돈으로 미수까지 치면서 주식투자에 나서자 증시는 급등했다. 당시 증시에 투입된 자금은 수십억 달러에 달한 것으로 현재 화폐가치로 환산하면 천문학적인 금액이라고 할 수 있다.

증시가 가파르게 상승하자 다시 자금의 여유가 생긴 투자자들은 흥청망청 써대면서 각종 제품을 생산하는 공장은 풀가동할 수 밖에 없었고 따라서 사람들은 취업이 수월함으로써 다시 자금여유가 생기는 선순환 구조에 있었다.

그러나 대출금이 기하급수적으로 늘고 증시 미수금잔고가 급증하자 서서히 경고가 나오기 시작했다. 이에 불안을 느낌 일부 은행은 ‘브로커콜’이라 해서 자금회수에 나서기 시작했다. 서서히 대공황의 서막이 열리기 시작한 것이다.

대공황 시작 48일전 “미수거래 피하라” 경고

대공황 시작 48일전인 1924년 9월6일 뉴욕타임스에서 당시 이코노미스트였던 밥슨(Bobson)은 “현명한 투자자라면 대출금을 상환하고 미수거래를 피할 것(Wise Investors Will Pay Up Loans And Avoid Marging [sic] Trading)”이라면서 “증시는 큰 슬럼프(Big Slump)에 빠질 것”이라는 암울한 전망을 내놓았다.

|

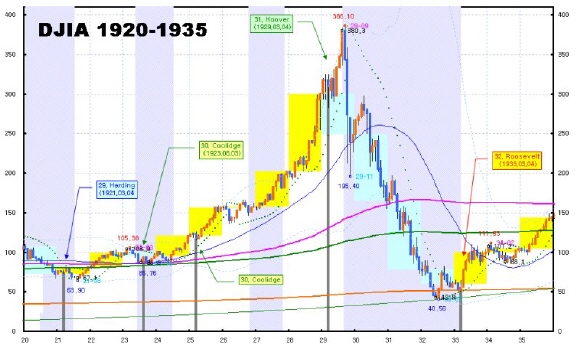

||

| 대공황전후 다우지수. 1929년부터 1932년까지 수직 폭락하는 모습이 보인다. | ||

그러나 10월2일엔 해즐우드란 이코노미스트가 외상(신용)거래 기반의 은행권에 대해 다시 경고를 발했다(HAZLEWOOD WARNS BANKERS ON CREDITS).

10월 16일엔 에이레스란 이코노미스트는 “시장에는 어슬렁거리는 곰이 보인다(SEES MARKET AS CREEPING BEAR)”면서 “한달전 주가하락이 시작됐지만 평균가 상승에 파묻혀 보이지 않았을 뿐(Fall of Prices Began Months Ago, He Says, but Was Hidden by Rising Averages)”이라면서 주가하락이 시작됐음을 주장했다.

그럼에도 불구하고 다수의 목소리는 여전히 낙관적이었다.

오하이오주의 한 이코노미스트는 주가 대폭락 11일전인 10월13일 “주가는 향후 수년간 여전히 높은 수준을 유지할 것(STOCK PRICES WILL STAY AT HIGH LEVEL FOR YEARS TO COME)”이라는 전망을 내놓았다.

월가 한 이코노미스트 대폭락 11일전 “주가는 영원히 높을 것”

또 역시 월가의 한 이코노미스트는 “구매기관들의 늘어난 수입이 상승을 정당화(Purchasing Agents Increased Earnings Justify Rise)시켜주기 때문에 주가는 영원히 높게만 올라갈 것(STOCKS PERMANENTLY HIGH)”이라는 전망을 내놓았다.

10월 16일의 뉴욕타임스에선 미첼이란 이코노미스트는 “증시는 여전히 건전하다고 확신한다(ASSERTS STOCKS ARE SOUND)”고 말했으며 유럽에서 건너온 한 은행가는 “월가에 슬럼프 조짐은 없다(No Signs of Wall Street Slump)”고 말했다.

대공황 이틀전인 10월22일엔 이코노미스트 피셔씨는 한발 더 나아가 “주가는 아직까지 실질가치를 따라잡지 못했기 때문(Qoutations Have Not Caught Up With Real Values As Yet)에 여전히 낮은 수준(PRICES OF STOCKS ARE LOW)”이라고 주장했다.

|

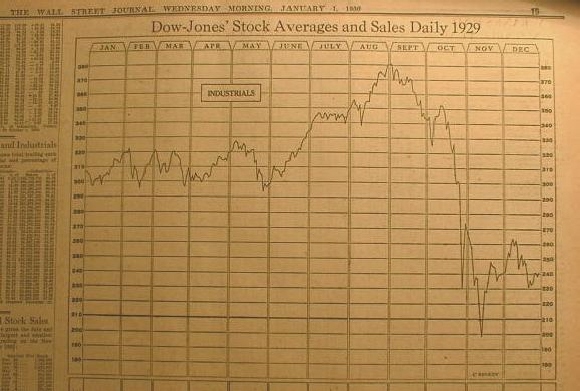

||

| 1930년 1월초 월스트리트 저널에 실린 1929년 다우지수 차트로 구하기 힘든 희귀본이다. | ||

주가 대폭락 하루전인 23일에도 낙관성 발언은 이어져 한치앞도 내다보지 못하는 인간의 한계를 절감케 하고 있다.

이 날짜 신문은 “증시에 비관적인 전망이 완화되고 있다(MARKET GLOOM LESSENED)”면서 “은행권 지원과 미첼씨의 낙관적 전망이 랠리에 일조할 것(Banking Support and Mitchell's Optimistic Statement Help Rally)”이라고 보도했다.

1989년 1000P 돌파때 “한국, 미국 일본 증시 능가할 것”장밋빛 환상과 유사

19029년 대폭락직전의 핑크빛 전망들은 1989년 국내증시가 처음으로 1000포인트를 돌파했을 때 ‘금강산주가(금강산의 높이가 1638m이므로 주가가 이 수치까지 오를 것이란 말)’니 ‘미국과 일본주가를 추월’하느니 하면서 장밋빛 전망으로 물들었을 때와 매우 유사하다는 점에서 많은 시사점을 주고 있다.

아무튼 10월23일 다우는 장초반엔 급등하기도 했으나 장 막판에 미끄러지면서 다음날인 24일 부터 시작되는 대공황을 예고했다.

1929년의 주가대폭락으로 시작된 대공황은 어떻게 보면 사실상 10월23일 장막판부터 시작됐다고도 할수 있는 셈이다.

1929년 10월24일 월요일 장이 열리자마자 투자자들은 매물을 내놓으면서 다우는 급락하기 시작, 이날 하루에만 12% 폭락했으며 이같은 급락은 한주간 내내 이어졌다.

|

||

| 대공황으로 은행이 줄줄이 도산하자 예금자들이 예금을 인출하기 위해 은행앞에 모여들고 있는 모습. | ||

이에 따라 증시에 투자됐던 자금 대부분이 증발해버리면서 보유 현금의 대부분을 주식에 투자했던 은행들은 잇따라 파산했고 은행의 파산으로 투자자금을 확보하지 못한 기업들도 줄줄이 도산했으며 노동자들은 거리로 내몰렸다. 대공황 당시 거의 10명당 3명꼴로 실직을 했기 때문에 당시의 빈곤함은 어느 정도였을지 미루어 짐작할 수 있다.

버블낀 다우 나스닥 닛케이 코스닥 폭락 전후 차트 너무 유사

한가지 흥미로운 것은 항상 증시에 버블이 낄 때 그 전후의 주가차트가 너무도 유사하다는 것이다.

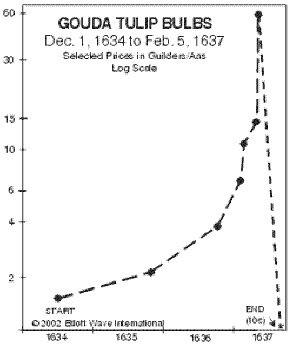

멀게로는 네덜란드에서 3년만에 60배까지 올랐던 튜율립 선물가가 1637년 폭락하면서 일어난 튜울립 파동과 1929년 소비 버블로 인한 다우 붕괴, 1989년 부동산 버블로 인한 닛케이 폭락, IT버블로 인한 1999년 나스닥 붕괴 및 2000년 코스닥 폭락차트를 비교해 보면 너무도 흡사하다는 것을 발견할 수 있다.

|

||

| 1637년 네덜란드에선 3년만에 60배 가까이 폭등했던 튜울립 선물가가 단숨에 빠진 모습을 보여주고 있는 당시 그래프. | ||

|

|

||

그리고 버블이 빠지는 폭은 대부분 90% 안팎으로 거의 10분의 1토막 났으며 버블해소 기간은 30개월을 넘기는 선이라는 점에서 역시 놀라울 정도로 유사한 모습을 보여주고 있다.

한국의 코스닥만 최저수준까지 내려오는데 50개월이 걸렸을 뿐이지만 바닥수준까지 내려온데는 40개월이 채 안걸렸다.

결국 버블은 시기 문제일 뿐이지 언제가는 빠진다는 역사적 교훈이 생생하게 드러나고 있다.

1921년 폭등하다가 장기 침체의 길로 들어가면서 먼저 조정을 겪던 조선증시는 미국의 폭락이 한참 진행되던 1930년대 먼저 반등했다.

역시 경기를 항상 앞서나가는 증시의 선행성은 1930년대라고 해서 다르지 않았음을 보여준다.

*자료 제공 및 도움말 주신 분 = 증권연구가 위문복 (www.ahamedia.co.kr)

프라임경제 ⓒ 경제의 맥을 짚는 뉴스